巴中市加强红色文化资源保护与开发

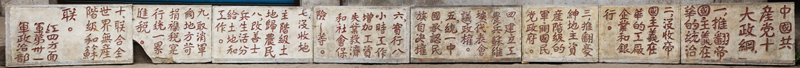

红军石刻标语(中国共产党十大政纲)

今年5月,在经历6个月时间的升级改造后,川陕革命根据地博物馆重新对外开放。红军长征途中用过的砚台、军帽、军装、刺刀……一件件珍贵的红军文物仿佛让那段战火纷飞的革命岁月又重现眼前。

巴中,革命的摇篮

巴中,是革命的摇篮,红军的故乡。1932年12月至1935年3月,徐向前、李先念等无产阶级革命家率领中国工农红军第四方面军,结束了从鄂豫皖苏区西征的战略转移,紧急挺进川北,在川陕边区创建、巩固和发展了以通(江)、南(江)、巴(中)、平(昌)为中心的23个县(市)革命政权、500余万人口、4.2万余平方公里土地的川陕革命根据地,成为全国第二大苏区。

秉承老一辈革命家光荣的传统和的优良作风,红四方面军十分重视舆论宣传工作,从进入四川起就利用油印小报、群众大会等多种手段向群众宣传革命道理,留下了不少珍贵文献资料,值得一提的是当时重要宣传方式之一的红军石刻标语,如今也成为巴中独特的历史文物。为弘扬革命传统,加强爱国主义教育,1979年3月,省政府批准修建“川陕革命根据地博物馆”,邓小平亲笔题书馆名。川博建成后,收藏了1000余件文物,400余幅照片,大量文物、标本内容丰富,形式新颖,形象生动、全面地反映了中国共产党领导下的红四方面军和川陕革命根据地的光辉历史和不朽业绩。

文物保护提档升级

我市革命历史类纪念设施、遗址保护、展示与利用工作起步较早,始于上世纪50年代。文物部门坚持“保护为主,抢救第一,合理利用,加强管理”的工作方针,不断夯实文物保护体系。

近20年来,文物部门采取走出去、请进来、购赠结合等方法,新征集红军文物1万余件,收集文字资料100余万字;2005年、2012年分别组织开展不可移动、可移动文物普查工作,全面掌握各级、各类革命历史类纪念设施、遗址的数量和保存现状;先后数次组织对存在险情的革命历史类纪念设施进行了抢险维修,累计投入资金5618万元;今年,市三届人大常委会第四十三次会议审议了《巴中市红军文物保护条例(草案)》,进一步对红军文物的保护责任、产权、保护范围等提出了意见和建议,标志着我市红军文物保护从此将有法可依。博物馆、纪念馆、爱国主义教育基地是革命文化传统教育的重要载体,80年代至今,我市先后建立了9个以红色为主题的专题博物馆、纪念馆。近几年,为发展红色旅游,助推地方社会经济发展,我市又先后修建了川陕革命根据地红军烈士纪念馆、空山战役旧址纪念馆,对川陕革命根据地博物馆进行了重新布展,改扩建了刘伯坚纪念馆、南江县博物馆。各级各类博物馆、纪念馆的展览形式、内容再一次提档升级,参观人数逐年增长,阵地作用日益凸显。

红色品牌不断彰显

5月19日,巴中“中国石刻艺术之乡”正式授牌,我市再添一张新的“国字号”名片。巴中石刻丰富多彩,其中,红军石刻占据着十分重要的地位。

当年,红四军为宣传发动群众,粉碎敌人围剿,在巴山大地刻下红军石刻10000余幅。其中,刻于通江县沙溪镇红云崖石壁上的“赤化全川”字高5.5米、宽4.7米,字幅面积达300平方米,被誉为“世界石刻之最”;刻在通江县佛尔岩绝壁上的“平分土地”四个大字犹如四盏夺目的灯盏,照耀着大巴山南麓千山万壑,是全国最大的红军石刻标语,被誉为“石刻标语之王”;通江县芝苞乡俞家大院的墙壁上,红军刻写的“反对帝国主义进攻苏联”,笔画由喜鹊、猪、鱼、鼠、人物、梅花、斧头、红缨枪、红旗等图案组成,匠心独具。

近年来,我市在保护开发的同时,坚持品牌战略,强化品牌包装,川陕革命根据地王坪烈士纪念馆、巴山游击队纪念馆、红四方面军总指挥部旧址纪念馆、刘伯坚纪念馆被纳入全国100个红色旅游景点景区,品牌效应不断彰显。同时,借助各类展会、推介会,电视、网络、报刊等平台宣传红色巴中,《共和国从这里走来》《巴山忠魂》《使命》《悬崖上的记忆》等专题片先后在中央一套、四套、七套播出,极大地提升了巴中知名度;拍摄了巴中文化宣传片《巴蜀门户中华脊梁》,展现巴中光辉灿烂的红色文化。

相关链接

我市红军文物资源丰富

现有全国重点革命文物保护单位2处

经过第三次全国不可移动文物普查和第一次全国可移动文物普查,目前,我市共有馆藏革命文物3万余件,其中:一级文物18件,二级文物156件,三级文物2971件,一般文物26000余件。现有不可移动革命历史类纪念设施、遗址404处,其中,红军石刻标语168处394幅,建筑类旧址、会址、战场遗址211处,革命纪念设施25处。被公布为各级文物保护单位228处。其中,全国重点革命文物保护单位2处,分别为红四方面军总指挥部旧址、通江红军石刻标语群;省级文物保护单位20处;市级文物保护单位11处;县级文物保护单位112处。

全市现有红色专题博物馆、纪念馆9个。其中,全国爱国主义教育示范基地4个,分别为:川陕革命根据地博物馆、川陕苏区将帅碑林纪念馆、红四方面军总指挥部旧址纪念馆、川陕革命根据地王坪烈士陵园;省级爱国主义教育示范基地2个,分别为:刘伯坚纪念馆、巴山游击队纪念馆。

红四方面军总指挥部旧址纪念馆

红四方面军总指挥部旧址纪念馆位于通江县诺江镇文庙街,建筑面积784平方米。

1982年,红军入川五十周年之际,获批为“川陕革命根据地军史陈列馆”。1988年1月,国务院公布为全国重点文物保护单位。1992年10月经中共中央宣传部批准更名为“红四方面军总指挥部旧址纪念馆”。1993年2月,时任中共中央总书记、国家主席、中央军委主席江泽民题写了馆名。2001年6月,中共中央宣传部命名为全国爱国主义教育示范基地。

馆内陈列《巴山峰火》以“西征入川创建苏区”、“运筹帷幄决胜千里”、“传播真理唤醒民众”、“发展生产保障供给”、“战地血花救死扶伤”、“巴山妇女巾帼英雄”、“前仆后继无私奉献”七个部分为主线,集中展示了第二次国内革命战争时期,红四方面军在川陕边境开展土地革命、武装斗争、建立政权、扩大红军、创建根据地的英雄史实。

通江红军石刻标语群

通江境内的红军石刻标语遍布城乡,举目皆是,数量之多,规模之大,内容之丰富,保存之完整,为根据地各县(市)之冠。

红四方面军在创建和巩固发展川陕革命根据地期间,为了宣传群众、武装群众、组织群众和震慑敌人,在通江境内书写錾刻了大量的石刻标语。全县74个乡(镇)均有分布,其中沙溪、至诚、诺江、毛浴、芝苞、杨柏、板凳等乡(镇)的红军石刻标语最为宏大,最为集中,最为完整。2006年5月被国务院公布为第六批全国重点文物保护单位。

通江红军石刻标语内容十分丰富,涉及拥党参军、土地政策、革命思想等多个方面。如:“实行共产主义”“拥护中国共产党”“军民合作”“打土豪分田地”“加紧春耕运动”“没收地主阶级土地”等。

川陕革命根据地博物馆

川陕革命根据地博物馆是收藏、研究、宣传川陕革命苏区革命文物和历史的专题馆,坐落于巴州区南龛山。

川陕革命根据地博物馆现有文物资料2万余件,收藏有川陕省苏维埃政府石刻的《中华全国苏维埃第一次代表大会劳动法令(草案)》、中共川陕省第二次党代会通过的《发展川陕反帝运动的决议草案》、川陕省第二次工农兵代表大会通过的《目前政治形势与川陕省苏维埃的任务》等革命文物,以及歌颂红军的当代名人书画,举办有1932~1935年中国共产党领导中国工农红军第四方面军和四川、陕西人民为创建全国第2大苏区,开展政治、经济、军事、文化建设的基本陈列,系统地呈现了以毛泽东为首的中国共产党,在第二次国内革命战争时期,领导川陕革命根据地军民,进行土地革命斗争的历史。(本报记者杨鑫/文付海旭/图)