彰显中华文化精髓 体现中国文化自信

——《两界书》出版研讨会综述

彭 鹏

一部学贯东西、融通古今,彰显中华文化精髓、体现中国文化自信的力作——《两界书》,近日由商务印书馆出版发行。在该书的出版研讨会上,中国作协副主席吉狄马加、中国文联副主席潘鲁生、中国作协原书记处书记田滋茂、商务印书馆总经理于殿利、北京大学哲学系教授杨适、北京师范大学资深教授林崇德等30余位专家学者齐聚一堂,纷纷发表了各自对《两界书》的看法。

在国家大力倡导传承中华优秀文化、讲好中国故事、构建人类命运共同体、为实现中华民族伟大复兴中国梦而努力奋斗的宏伟背景下,以“传承文化、架设桥梁、讲好故事”为己任的文化力作《两界书》应运而出,可谓恰逢其时、应世所需。

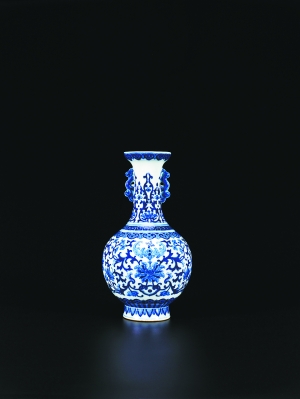

《两界书》用讲故事的方式娓娓道来,从开天辟地、族群分化、家庭伦理、争战修睦、百物工事、习俗传承、道统流变、人性教化等不同方面,讲述了百余个互有联系又相对独立的故事,并配有百余幅插图,让读者在图文并茂的阅读中获取感悟。这些故事以中国元素为核心,融合了一定的东西方素材,既有出典又推陈出新,采以神话、寓言、传说、民歌、对话等形式,在呈现浓郁中国特色的同时,又融合了东西方文化的经典要素,使其具有突出的中国风格、世界眼光和元典张力。

《两界书》以人类文明的演进为主线,以中国传统文化为核心,用文学的手法呈现了不同文明形态的交流对话,鲜明地呈现了中国话语体系及其概念范畴,呈现了中国话语的世界表述和普遍意义。

书中弘扬的中国文化精神是在与世界其他学说的交流对话、论析辩证中呈现的,并与世界文明的优秀成果息息相通,可以说《两界书》讲出了中国智慧的世界价值,讲出了中华优秀传统文化的现代意义,讲出了人类命运共同体的精神文化纽带,讲出了中国文化和合性、包容性、有容乃大的文化自信。

《两界书》紧密契合个体的生命体验,着眼于后工业化时期当代人类的生存困顿,对人与世界、人与自然、人与他人、人与自己的关系,以及人生的意义、生命的价值等问题,进行了理性的辨析,充盈着生命哲理、人文情怀和文化依归,为现代人寻找到有益的精神食粮和灵魂居所。

《两界书》在叙事理念、内容形式等方面独树一帜,它融汇历史、神话、哲学、宗教、文学等传统的学科范式,呈现了一种独特的跨界叙事;它的内容宏大奇特、包罗万象,时空交错、纵横无疆;它使用了一种言简意赅、文白相合的文体表述和文本形态,突显了汉语言的独特魅力,展现出一种全新的审美阅读和认知形式。

与会专家认为本书的定位与特质有:一、传播中华文化的新经典,吉狄马加认为本书含有中国传统文化与人文精神的精髓;林崇德先生赞许本书成功阐释了中华文明,对人的素养以及如何提高素养作了详尽说明。杨适教授称本书是面向文化源头、面向几大文明交汇的“原创文化研究”,有益于开阔国人的精神空间。二、对人类命运共同体的文化哲学思考。邓福星研究员、李凤亮教授均指出,书中围绕生死、善恶、人性等问题展开探讨,隐含着时代大命题;高建平教授认为,本书对人类共同关心的话题的思考,体现在包容性地展现世界主要文明的传统,既从世界看中国,又从中国看世界,“讲沟通、讲理解、讲文化的和而不同与见贤思齐”,这是我们中国的文化自信;日本学者海村惟一教授归纳道:“《两界书》汇集古今文脉,开创新文脉,表述凡人六义,建构人类命运共同体。”三、突破文明界限的形上智慧。著名哲学家、夏威夷大学终身教授成中英先生在书面发言中认为本书“是一本充满哲理与智慧的好书”,本书“启发了10个对人类存在意义、目的及其价值来龙去脉之问”“开辟了人类心灵的化境”;陶思炎教授认为,本书提出了一种有意义的“界论”,既关照自然的天理、地理、物理,也探索人生的事理、情理和道理,涵盖了哲学对宇宙规律与人性本源的探讨。四、为灵魂探寻居所的真诚感悟。李炽昌教授认为,本书努力界定“我是谁”“我在世界上应该做什么”,这是传世经典所具备的终极追问;田滋茂先生则感佩作者日复一日、年复一年地与时空对话,经几十年的读书思考,才能有如此功力。五、跨界融通的人文关怀。潘鲁生教授等认为,本书容量宏大,具有多重解读、阐释的可能性,契合传统学问一以贯之的综合品格。陆建德教授则指出,本书以互文性的笔法将中西文化要素融入到文本创作之中,是非常值得称道的,也非常符合中国文化使用新叙述来建构开放性文化这一历史传统。六、深沉而明澈的诗性写作。本书具备经典的体例、史诗的叙事,如赵宪章教授指出的,语言和修辞煞费苦心,用简约、对照、有节奏感的方式,借助诗赋的表达,造就了一种耐读、含义隽永的新文体。

在全民阅读的时代,面临大量低俗的快餐文化、躁动喧嚣的网络文化和鱼龙混杂的外来文化的冲击,可以说《两界书》为读书界奉献了一部蕴涵深厚、清新雅致,具有鲜明中国特色、中国风格、中国气派的文化事典。